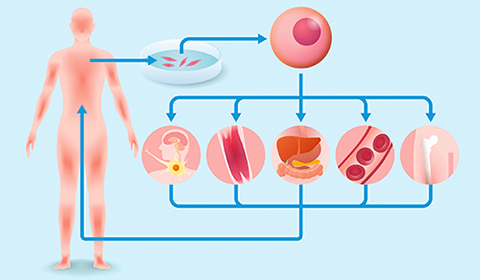

幹細胞は身体の源

幹細胞は身体の主な細胞の源であり、如何なる細胞にも変化可能な【分化能】と、細胞分裂により同じ能力を持った細胞に分裂する【自己複製能】を持つ特殊な細胞です。

体内には、寿命が短い細胞も多く存在します。

絶えず入れ替わり続ける組織を保つために、細胞を再び生み出して補充する能力と、組織が怪我をしたりダメージを受けたりしたとき失われた組織を補充する能力を持った細胞が【幹細胞】です。

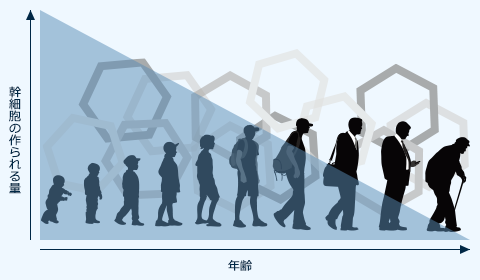

加齢と幹細胞

幹細胞は誰もが体内で常に作っている細胞であり、体の弱った部分を修復する機能を持っています。

しかし胎児をピークに幹細胞の量は年々減少していきます。

幹細胞の量が減少していくにつれて現れる影響は、肌の衰え、自己治癒力低下、免疫力低下、体力低下など多くのことが発生します。

いわゆる老化による影響をすべて引き起こします。

元気な幹細胞が体内に多く存在していれば、老化を遅らせることは可能です。

間葉系幹細胞とは?

幹細胞の性質が研究される過程で、さまざまな種類の細胞に分化する能力が高い幹細胞が発見されました。

中胚葉由来の骨や軟骨、血管、心筋細胞に分化できる能力を持つ幹細胞は【間葉系幹細胞(MSC)】と呼ばれています。

近年では外胚葉由来の神経細胞やグリア細胞(神経細胞を支持するなどの機能をもつ)、内胚葉由来の肝細胞にも分化できることが報告されています。

いわゆる【多分化能】を持っています。

間葉系幹細胞は細胞分裂して増殖する能力(増殖能)が非常に高いことも知られています。

また腫瘍原性や拒絶反応もなく、倫理的な問題もクリアしていることから間葉系幹細胞の研究や治療が盛んに行われています。

間葉系幹細胞は、骨髄、脂肪、歯髄に含まれ、特に臍帯の中にある【ウォートンジェリー(Wharton’s Jelly)】に多く含まれていることが発見されました。

この幹細胞は【ウォートンジェリー間葉系幹細胞(WJ-MSC)】と言い、再生医療の分野では最も注目されています。

| ES細胞 | iPS細胞 | 間葉系幹細胞 | ||

|---|---|---|---|---|

| 腫瘍原性 | X | X | ○ | |

| 拒絶反応 | X | △ | ○ | |

| 倫理的 | X | ○ | ○ | |

幹細胞点滴

近年の医療技術の発達により、体外から幹細胞を安全に体内へ取り入れることができるようになりました。

点滴により30分ほどで施術は完了します。

幹細胞を体内に取り入れることで、体力改善、自己治癒力向上などを引き起こし、元気で若々しくエネルギッシュになることが可能です。

つまり「若返り」の効果があると言われております。

点滴後の幹細胞の働き

- パストロピック効果(Pathotropic Effect)

体内で炎症や細胞損傷が起こると、それを知らせるシグナル(例:SDF-1=Stromal cell-Derived Factor-1)が分泌されます。

このシグナルに反応して、幹細胞が損傷部位へ誘導される作用を「パストロピック効果」と呼びます。

Honczarenko et al., Blood (2006): SDF-1 responsiveness of MSCs

- ホーミング効果(Homing Effect)

点滴により投与された間葉系幹細胞(MSCs)は、SDF-1や他のケモカインの濃度が高い部位(=損傷・炎症部位)に引き寄せられ、集中的に移動・滞在します。

これをホーミング効果と呼び、幹細胞がターゲット部位に特異的に集まる重要な現象です。

Chamberlain et al., Stem Cells (2007)

- パラクライン効果(Paracrine Effect)

幹細胞は直接その場に定着して分化するだけでなく、成長因子、サイトカイン、エクソソームなどの生理活性物質を分泌します。

これらは近傍の細胞に働きかけ、組織修復や抗炎症、免疫調節などの効果を発揮します。

このような局所的な分泌作用を「パラクライン効果」と呼びます。

・内分泌(エンドクライン)=血流を介して全身へ

・傍分泌(パラクライン) = 細胞間の短距離伝達

成長因子と再生分子の貯蔵庫として機能する能力があるため、損傷部位を修復し機能を回復します。

Caplan & Dennis, Cell Stem Cell (2006): “MSC as medicinal signaling cells”

- 幹細胞の修復促進機構

間葉系幹細胞は「生体の修復システムの一部」として機能し、損傷部位において次のような働きをします。

・成長因子や抗炎症性サイトカインの供給

・血管新生や線維芽細胞の活性化

・局所免疫の抑制・調整

・組織再生の誘導

- ヒットアンドラン現象(Hit-and-run Hypothesis)

幹細胞は一箇所に長く留まって働くのではなく、目的を果たしたらその場を離れ、次の損傷部位へ移動するとも言われています。

これは比喩的に「ヒットアンドラン」と呼ばれ、幹細胞の一時的かつ柔軟な反応性を表しています。

健康状態に問題がない場合には、症状化していない未病部分の組織修復に向かいます。

Prockop, Science (2009): “MSC not long-term engrafting but effective through signaling”

- 未病領域への作用(予防的効果の仮説)

明確な症状が出ていない組織(いわゆる未病領域)でも、微細なダメージや炎症のシグナルがあれば、幹細胞が反応する可能性があります。 このため、体感症状がなくても、細胞レベルでの修復・再生が促されるという報告もあります。

慢性疲労、老化関連炎症:インフラメイジング(inflammaging)にも期待ができます。